【勉強法】「広く浅い」勉強と、「絞って深い」勉強

2025/04/11 更新

論文試験の勉強法

(1)論文試験では、基本的な知識を使って新しい問題を分析する思考力が問われます。

(2)したがって、「広く浅い」勉強ではなく、「絞って深い」勉強が必要です。

不安

(1)勉強をしていると、知らない問題(知識)が出てくると不安になってしまいます。そうなってしまうと、ついつい手を広げてしまいます。

(2)予備校の出している択一六法はかなり危険です。知識の定着は回数が大事です。手を広げてしまうと、全ての項目の記憶が不安定になりがちです。

(3)したがって、「覚える。」「覚えない。」の何らかの基準を持って、覚えるべき知識のヤマをはることが大切です。

重要(基本)とは何か。

(1)試験を作る人の立場になってください。「基本的な知識の応用を問う、よい問題だったね。」と言ってもらいたいでしょう。

(2)重要(基本)的な知識と何でしょうか。それは、3つほど、薄い本のどれにも載っている知識が、重要(基本的)な知識です。

(3)民事訴訟法でいえば、学者の作った演習本を3冊ほど見て、どれもに載っている知識に絞って勉強すれば、正しくやまをはれます。

深く勉強する

(1)上記の方法で、範囲を絞った上で、その演習本に記載されている知識についてノートを作りましょう。学者の作った演習本には、かなり深い知識が記載されています。

(2)これをしっかりとインプットできれば、誰よりも詳しい分析ができています。

(3)判例についても、演習本にて、事案の内容(時系列)が詳しく分析されている判例にしぼって、これらの分析内容に着目しましょう。

(4)範囲を絞り、かつ、演習本で、事案が深堀りされている判例にしぼります。そこまでやれば、民事訴訟法の判例としては、10個もありません。

不要な知識を削る

(1)知識の定着は回数が大事です。深堀りしている知識の取捨選択が必要です。したがって、答案作成に活かせない知識は削っておきましょう。

(2)過去問の優秀答案や、学者が書いた模範答案で記載のない知識はノートから削りましょう。

「絞って深い」勉強と経験

(1)長く勉強をしていけば、何度も出てくる問題とそうでない問題が見えてきてます。

しかし、それでは、効率が悪すぎます。正しくやまをはりましょう。

(2)法科大学院の授業や、予備校の先生の授業を真面目に聞くことは、正しく、やまをはる方法でもあります。もっとも、この方法は運任せでです。

(3)過去問や演習本を解きながら、インプットする方法はありますが、初学者が問題文から、必要な知識を得ることは難しいです。

やまをはって大丈夫か。

(1)司法試験は、8科目もあります。全ての問題で、マイナー論点が出るほうが不自然です。

広く浅く、不確実な知識で戦うより、やまをはる方が高得点を狙えます。司法試験に合格するだけなら、これで大丈夫です。

(2)知識を広げて勉強するより、「正しくやまをはる」方が、確実な勉強方法です。

学習ノート

(1)したがって、学習ノートは、司法試験の勉強を効率的に進める手助けになれば、と思い作成しました。

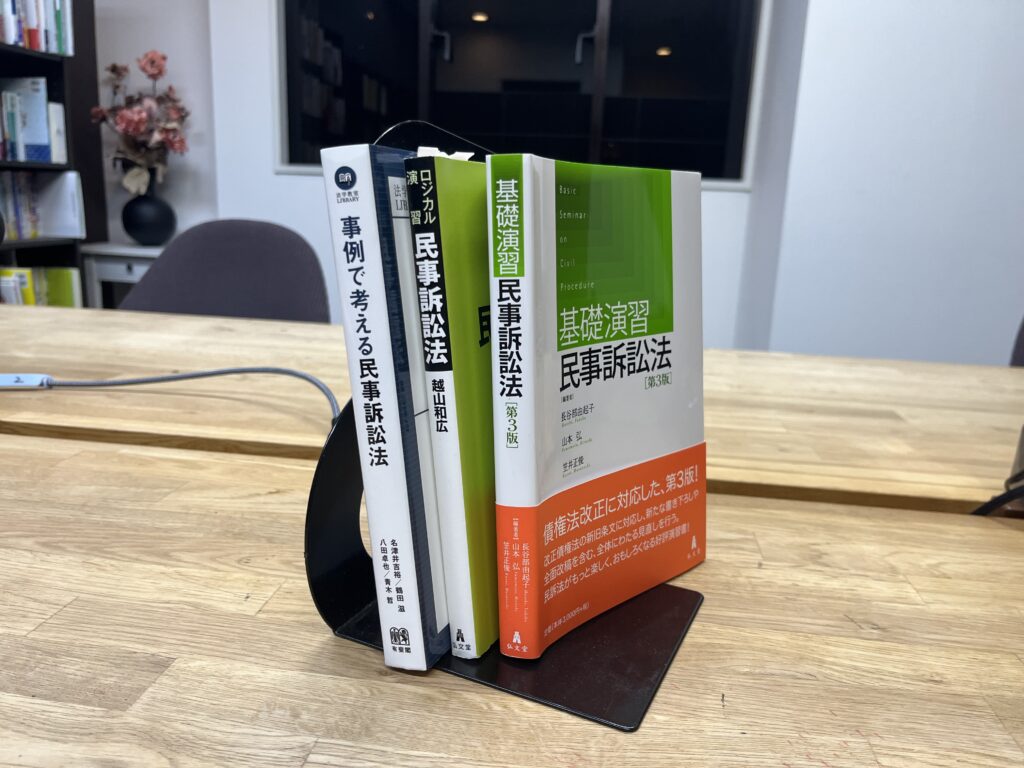

(2)範囲については、以下の本(学者の書いた演習)で題材にあがっていたものを中心に、これをまとめなおす形式をとります。

(3)知識の深堀りについては、以下の本(学者の書いた演習)に記載された内容をまとめることにしました。

(4)最終的には、過去問の優秀答案や、学者が書いた模範答案を参考に、論述で使えない知識はノートから削ります。

(5)なお、論点だけでは民事訴訟の仕組み等の理解を欠くことになるため、基本的な民事訴訟法の知識も、学習ノートに入れることにしました。