手当について反論する(会社側)

2025/06/06 更新

手当についての反論

手当についての反論については、以下の5つがあります。

「割増賃金の基礎となるべき賃金の固定給」であることを認める。

(1)「割増賃金の基礎となるべき賃金の固定給」であることは、原告にとって利益となる答弁であるから、基本的に理由は不要です。

(2)日給制や、時給である場合には、「割増賃金の基礎となるべき賃金の固定給」であることを認めながらも、その一部を残業代扱いしてほしい、という反論になります。

なお、この反論の意味を裁判官も理解していないことが多いために、「なぜ、残業代扱いしないといけないのか」「その場合にはどう処理するのか」を下記の程度簡単に説明する必要があります。

なお、下記の記載については、理屈だけを述べればよく、文献の添付は不要です。期日において、被告がこのように計算方法を記載すれば、裁判官は、「理屈はそのとおりですね。」と回答するのか、「私はこの点は分かりません。この記載について原告は、どう考えるのか、反論として文書に書いて下さい。」と対応するのかどちらかであるからです。

| 1 日給制や、時給である場合には、その一部を残業代扱いする必要があること (1)例えば、日給制で、25日働いた、つまり、25日×8時間=200時間である。 (2)この場合に、日給制であれば、200時間分の賃金が支払われている。 (3)月平均所定労働時間が170時間であれば、200時間-170時間=30時間分を既に支払っていることになる。 (4)つまり、きょうとソフトに入力する場合には、この30時間分(30時間×1時間あたりの時給)を既払い(残業代)として扱う必要がある。 (5)なお、別の訂正方法としては、きょうとソフトの設定画面で、全てに1日8時間の所定労働を設定する方法もある。この場合、週6日働くと、6日×8時間=48時間が所定労働時間となりエラーが表示されるが、週48時間(1日8時間)を超えた範囲のみを残業時間として扱うために、計算結果は「30時間分(30時間×1時間あたりの時給)を既払い(残業代)として入力する。」のと同じ結果となる。 2 日給制である場合には、1時間あたりの時給について検討が必要である (1)多くのケースでは、日給と月給が混在している。 例えば、1日8000円の日当+皆勤手当1万円が支給されている場合がある。 (2)この場合には、日給と月給で分けて考える。 日給 1日8000円の日当÷8時間=時給1000円(・・・①) 月給 1ヶ月1万円 ÷ 月平均所定労働時間(例えば170時間)=58円(・・・②) したがって、①+②で、1058円が時給となる。 (3)きょうとソフトは月給制しか対応していないので、②のみをソフトに入れて、①は別に計算して、 最後に、きょうとソフトの金額計算について、①+②の数字を入れればよい。 |

(3)手当の金額について変動がある場合には、その賃金の計算方法について主張します。例えば、リーダー手当、皆勤手当が付いている月と付いていない月があれば、その内容を主張する必要があります。

付いていない場合に、その減額等について正当性があるかが問題になるからです。

残業代(固定残業代)であると反論する

(1)固定残業代を主張する場合には、雇用契約書、就業規則を引用して、「◯◯手当は固定残業である」との主張と、その金額の金額の計算方法を記載します。

(2)固定残業であることを原告が認めるのであれば詳細な説明は不要です。

(3)したがって、答弁書の段階では、固定残業にあたることと、その計算方法について主張すれば足ります。雇用契約書や就業規則は提出します。

(4)原告が(固定)残業代であることについて反論してきた場合には、給与の手当についてどのように説明したのか、を主張して、被告(会社)の説明と、原告の認識が問題となります。

歩合給であると反論する

(1)歩合給は、従業員の売上や成果に応じて支払われる給与です。

典型例は、売上の30%などと記載された手当です。

その他、「◯◯したら◯円」「◯◯したら◯円」と細かく決まっている場合や、「◯◯まで行けば◯円」「◯◯まで行けば◯円」と仕事量を目安に決まっている場合にも、歩合給であると主張することになります。

(2)歩合給にあたれば、割増比率が1.25ではなく、0.25となるなど、被告(会社)にとって有利です。

「経費の清算」であると反論する。

(1)その支出は、経費の清算である(つまり、給与ではない。)と主張することが考えられます。

(2)年末調整での調整もその一つです。

(3)高速代を立て替えた費用の清算である、と主張することも考えられます。

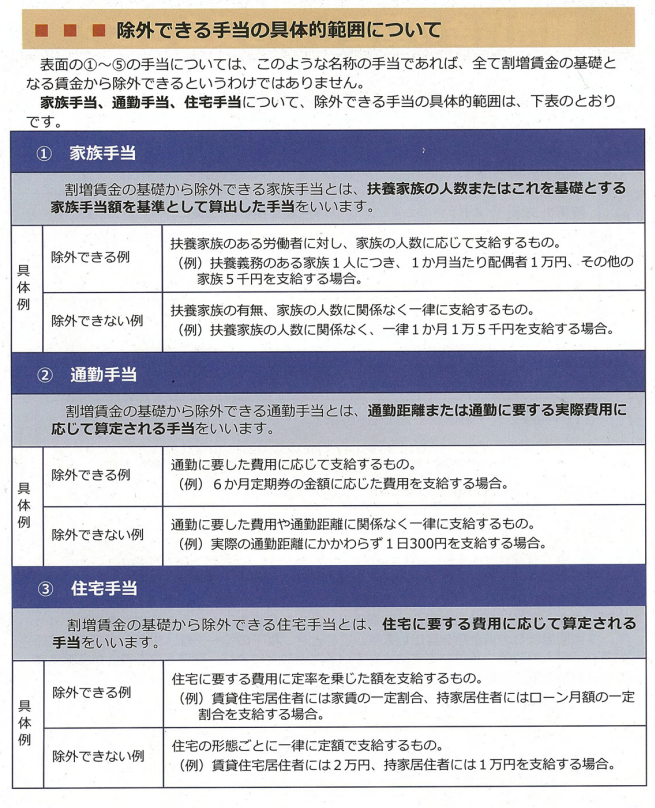

除外賃金であると反論する。

(1)以下の賃金にあたれば、除外賃金となり、残業代の計算の基礎となる賃金から除外されます。

(2)基本的には、「労働の対価」性が低い手当については、下記にあたります。

(3)具体的な主張については、「類型別 労働関係訴訟の実務」などの裁判官が執筆した本を読んで分析しておきましょう。

| ① 家族手当 ② 通勤手当 ③ 別居手当 ④ 子女教育手当 ⑤ 住宅手当 ⑥ 臨時に支払われた賃金 ⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |

下記は、厚生労働省が出している資料です。