Q 詐欺等の犯罪被害を受けた場合、振込先の口座を凍結できるのか。

2025/09/01 更新

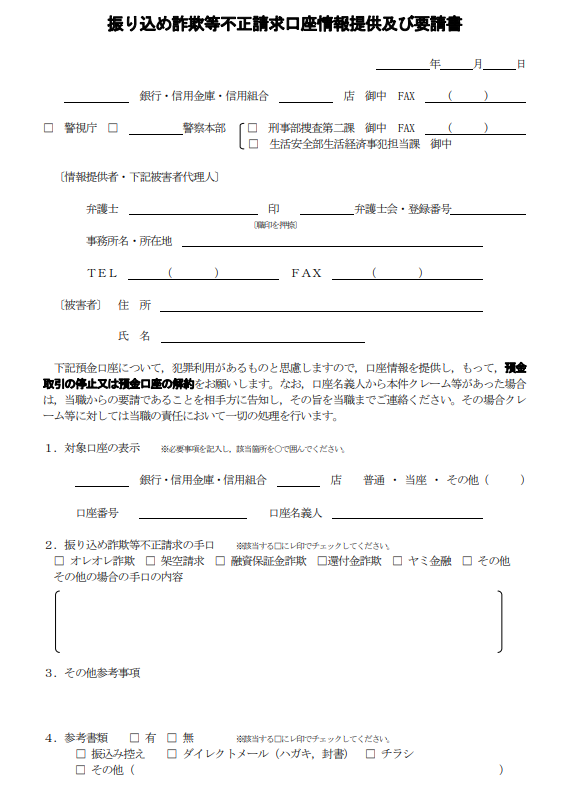

振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書

1 概要

(1)詐欺等犯罪に使われていることが明確な銀行口座について、弁護士として凍結する手続です。

(2)専用の用紙に必要事項を記載して、先方の銀行(の支店)に連絡します。

(3)銀行の窓口も手馴れていないことが多く、どこに要請書を送ればよいのか、聞いた上でFAXもしくは郵送します。

インターネットで、「〇〇銀行 振り込み詐欺」で検索すれば窓口が分かることもあります。

2 詐欺等の犯罪であること

(1)この手続きを使うには、単なる消費者被害ではなく、詐欺等の犯罪であることが証拠上明確であることが必要です。

(2)銀行の運用としては、「弁護士が通知してきた以上は、銀行としては口座を止めるべきであり、その責任は弁護士にある。」という対応です。

(3)ネットで同業者の悪評が立っていれば、これらの資料を添付資料とすれば、十分な資料があるものとして扱ってくれます。弁護士としては簡単に使えますが、重大な責任を負います。

3 書式

日弁連のHPの会員専用ページから入手可能です。

https://member.nichibenren.or.jp/

HOME>民事・家事>消費者問題関係>振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書の活用について(お願い)

4 活用方法

(1)必要事項の記載事項も少ない。依頼者から提供を受けた証拠書類を付ければ、簡単に口座凍結ができます。

(2)銀行の運用としては、申し立てた弁護士が取り下げれば、口座は復活する運用です。

振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書

銀行口座凍結後の交渉

(1)口座の凍結後は、以下のように動くことになります。

(2)相手方と連絡が取れれば、口座の凍結の要請を取下げ(あくまで、要請の取下げであって、口座の復活は約束できない。)を条件に返金等の交渉をすることがあります。

※ 詐欺会社が逃げるまえであれば、このような対応となります。

(3)相手方が既に現金を持ち逃げしたような場合には、振り込め詐欺救済法による配当手続を待つことになります。これは、この手続で凍結された口座の残金を銀行が同法に基づいて清算する手続です。

詐欺で使われている口座であり、現金はほとんどありません。したがって、振り込め詐欺救済法による配当手続は期待できません。