Q 発信者情報開示の申立の管轄について教えて下さい。

2025/08/08 更新

このページを印刷発信者情報開示命令の申立

発信者情報開示命令の申立は、令和4年10月1日施行のプロバイダ責任制限法の改正により、従前の発信者情報開示請求の訴訟手続等に加えて新たに創設された手続きです。

(1)発信者情報開示命令の申立は非訟手続です。

(2)申立人は、コンテンツプロバイダー(サイト管理者やSNS事業者)を相手方として発信者情報開示命令の申立をします。申立人は、開示の要件を満たしていることを主張、立証し、コンテンツプロバイダーが強く争わないときには、裁判所はコンテンツプロバイダに対し開示命令を発します。

(3)開示された情報をもとに、申立人は、経由プロバイダーに対する発信者情報開示命令の申立てを行い、二つの手続きを変更して一体的な審理を求めることができます。(経由プロバイダとは、光回線等を提供してパソコンとインターネットを接続する役割をする事業者です。)

(4)コンテンツプロバイダーに対する申立と、経由プロバイダーに対する申立を別々に手続きすることなく、1回の手続で同時に並行で解決を図る手続です。

発信者情報開示命令の申立と管轄

発信者情報開示命令の申立てはどのように行うのでしょうか。

発信者情報開示命令の申立ては、地方裁判所に対してすることになります。

(1)発信者情報開示命令は、コンテンツプロバイダー(サイト管理者やSNS事業者)を相手方として申し立てます。

(2)例えば、コンテンツプロバイダー(サイト管理者やSNS事業者)の所在地等を管轄する地方裁判所(①)、①が日本国内にないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所の所在地を管轄する地方裁判所(②)、①、②がないときには、最高裁判所規則で定める地(東京都千代田区)を管轄する東京地方裁判所に申し立てをすることになります。

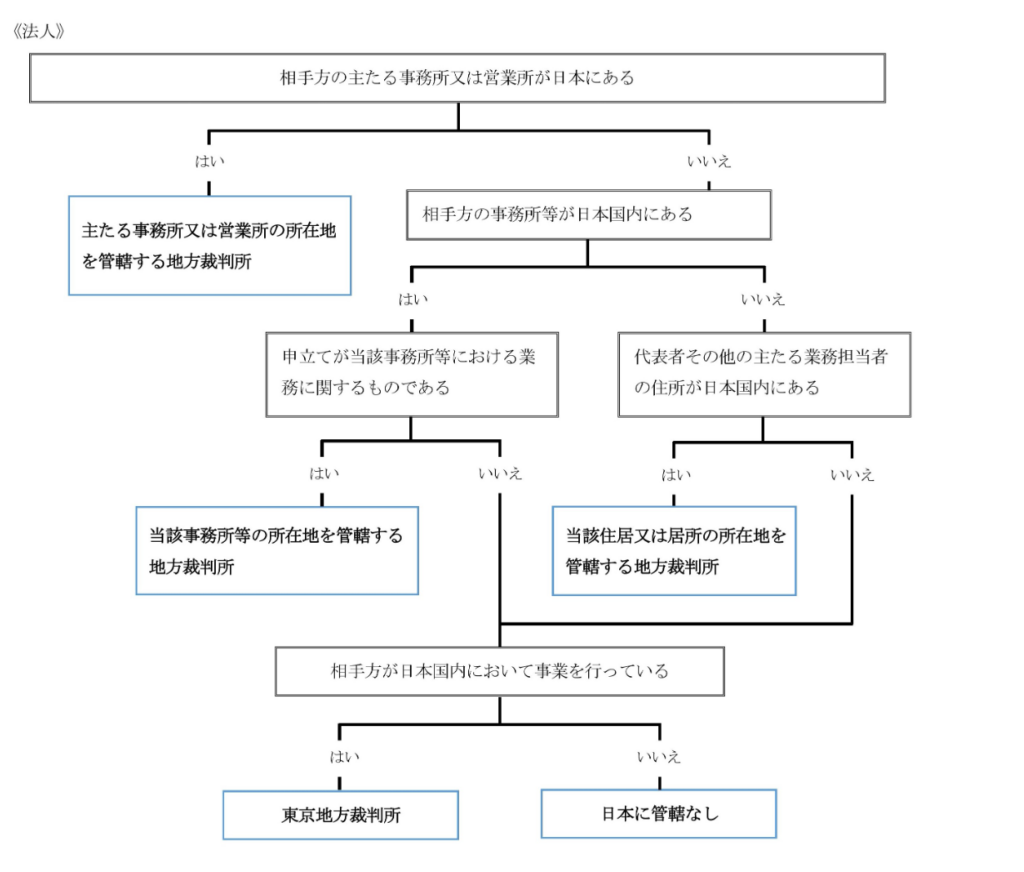

例えば、法人に対する訴えでは、以下の場合に管轄が認められます。

| 上記は、裁判所の下記のHPより引用したものとなります。 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hassinnsya_kaiji/index.html#:~:text=%E7%99%BA%E4%BF%A1%E8%80%85%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |

東京高裁令和6年10月4日 判例タイムズ1533頁

(1)氏名不詳者が相手方の電気通信設備を通じて、申立人が作権を有する漫画を別のサーバーにアップした。

申立人は、下記の台湾法人に対し、発信者情報の開示の申立を行った。

(2)相手方は台湾法人であるが、日本国内において台湾の旅行者のために国際ローミングサービスを提供し、日本の空港等では日本から台湾への旅行者向けにSIMカードを販売していることから、「日本国内において事業を行う者」に当たるとして、日本の裁判所の管轄権が認められた。

併合管轄は認められない

複数の請求を一つの訴訟で審理する場合、ある請求について管轄権を有せば、他の請求についてもともと管轄がなかったとしても、管轄が認められて一緒に審理されます。これを併合管轄といいます(民事訴訟法7条)。

発信者情報開示命令の申立についても、民事訴訟法7条を準用し併合管轄を認めるべきか、という議論があります。

判例は認められないという判断をしました。

(東京地裁令和4年11月1日、判例タイムズ1510号173頁)